El ultracapitalismo fragmenta ecosistemas y subjetividades, buscando la homogeneidad. Pero la vida, explica la filósofa Donna Haraway, prolifera en la mezcla y lo mestizo. La Ecología Queer no busca trascender lo humano, sino compostarlo junto a hongos, semillas y deseos, negando la pureza. En este ensayo, Cecilia Lis García nos invita a construir micelios de resistencia: redes opacas, comunales y afectivas, más allá de la lógica del capital.

Retrocesos y exterminio en nombre del Capital

Si nos situamos en el extremo Sur del mundo, desde donde extendemos nuestra existencia y cultura, una perspectiva distinta puede entenderse y enraizar o esquejar sus planteos con el “pensamiento popular” que ha habitado en los pueblos latinoamericanos desde antes de la conquista. Es una forma de pensar de carácter más orgánico, que no se mueve por una causalidad mecánica, sino por una causalidad germinativa: de semilla, cuidado y confianza. Es una intuición que no asegura un fin predeterminado y se funda en una intención que brega por un bien común, no individual y mucho menos mercantilista. De esa potencia germinal puede surgir la visión y experiencia de lo circular, el entendimiento de un tiempo sin fin, que logre cuestionar la supuesta obviedad de la linealidad y sus atributos de “progreso”. A partir de ahí se abre la posibilidad de generar otros relatos: un pensamiento entrelazado, intersubjetivo. Que recalibre nuestro cuerpo, células y espacios con afecto, cada quien a su modo y con tiempos sentidos y pausados como los de nuestros pueblos y ancestros. Recorrerlos y sentirlos hablar para encontrar la hebra que nos une al entramado completo de la vida, incluso sin darnos cuenta del todo. Acompañando los cauces y ciclos de los cuerpos de agua cercanos, los montes, yungas y humedales amenazados, y reivindicando los otros cauces de lo periférico desde las comunidades a las que pertenecemos y en las que habitamos.

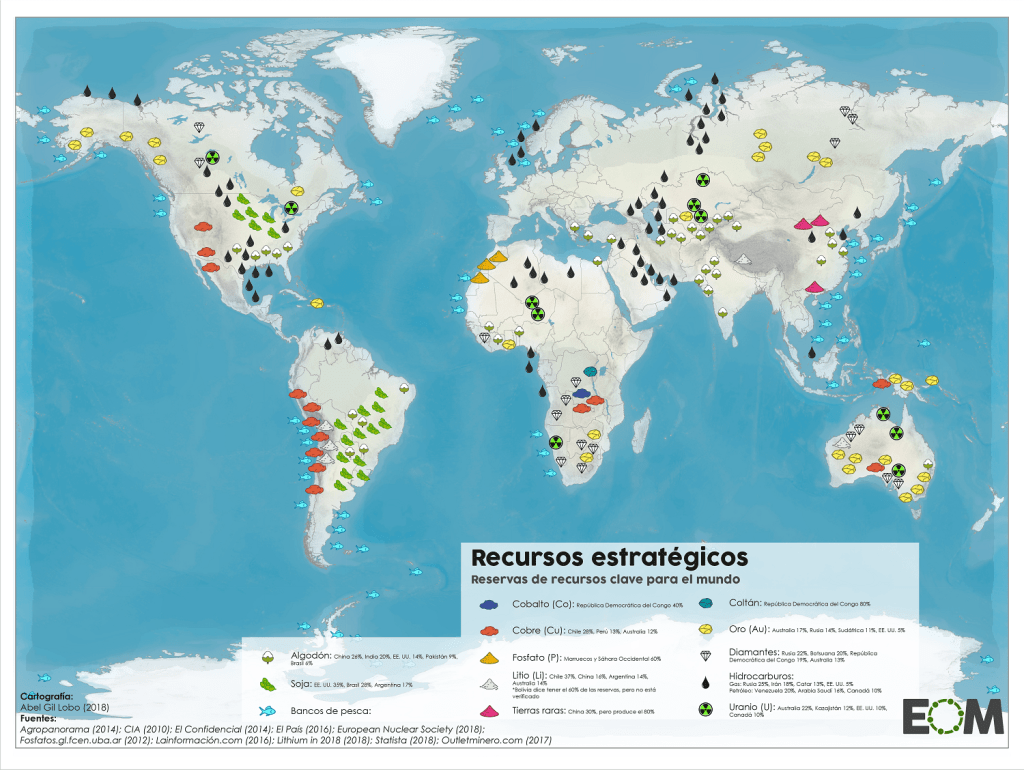

En un contexto de avance mundial de la ultraderecha con discursos de odio, políticas de ajuste económicas, morales y culturales, y ofensivas brutales sobre derechos legítimamente adquiridos tras décadas de luchas y manifestaciones en pos de un horizonte de pluralidad y vida digna, la ubicación de las crisis político-económicas coincide puntualmente con sitios estratégicos en cuanto a la explotación de elementos naturales (como el litio o las reservas de agua dulce). Estos recursos permanecen en las cortezas terrestres de los países de nuestro Sur Global gracias a su preservación y defensa por parte de grupos sociales como los pueblos originarios o las asociaciones y organizaciones ambientalistas comunitarias, que ahora afrontan las mayores deudas e invasiones ultra capitalistas. El agotamiento del sistema energético basado en combustibles fósiles acelera y complica las crisis socio-ecológicas, obligándonos a reflexionar y a plantearnos alternativas viables como bases de desarrollos justos y sostenibles, tanto en términos ecológicos como sociales, en el marco del actual paradigma del Tecnoceno1 y su proyección a futuro. Necesitamos un cambio estructural, una innovación sistemática, una toma de conciencia global de transición y descentralización conjunta, una perspectiva de cambio y transformación que puede —y tiene que— ser perceptiva, epistémica y cotidiana.

“La visión mecanicista de la realidad separó sustancia de proceso, el yo del otro, pensamiento de sentimiento. Desde la perspectiva sistémica, estas dicotomías desaparecen. Entidades separadas y autoexistentes ahora son concebidas como interdependientes.“Joanna Macy, Nuestra vida como Gaia

En el actual paradigma del Tecnoceno, las crisis económicas y sociales no son casualidad; coinciden con la ubicación de recursos estratégicos como el litio y el agua, situados en el Sur Global. (Fuente: https://elordenmundial.com/)

Lo que se intenta proponer en este texto es la emergencia esencial y necesaria de visiones alternativas que puedan desplazar los marcos convencionales hacia formas nuevas de percibirnos y encontrarnos.

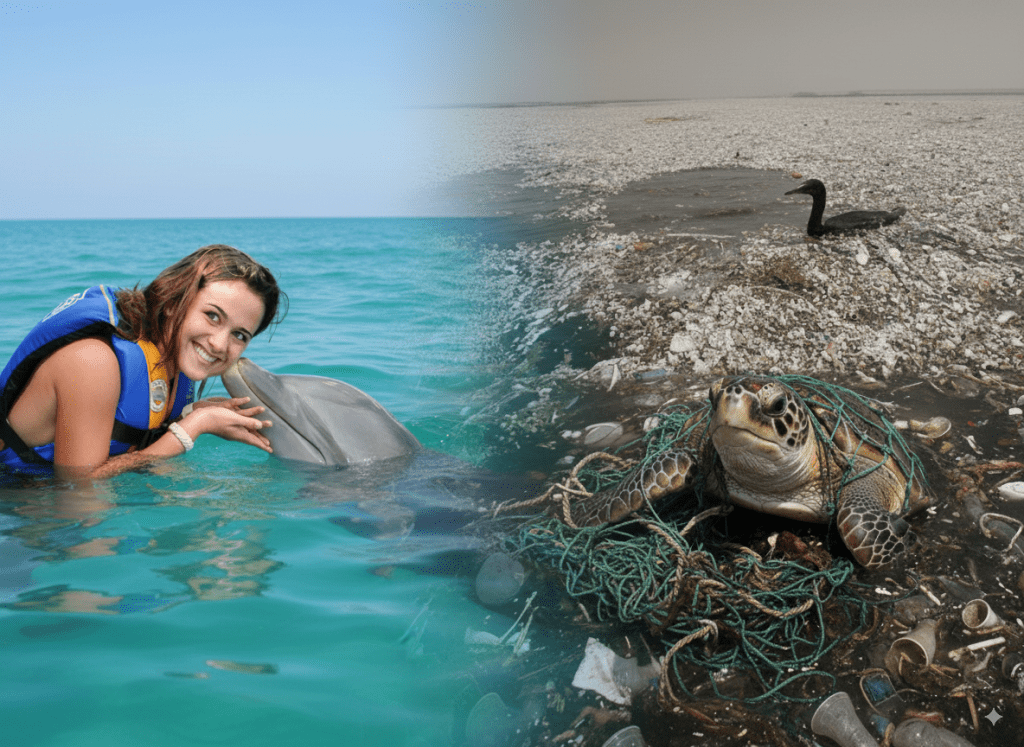

La sociedad ha naturalizado una hipervisualidad absurda que sacrifica la vida de otras especies: desde las selfies con delfines hasta el streaming de fosas oceánicas o el lanzamiento de bosques “tecnológicos”. Pero la amenaza más grande es otra: la apatía, ese adormecimiento de la mente y del corazón. En este momento histórico del planeta, ¿qué es aquello que sentimos y que intentamos con desesperación evitar? Es un tipo de dolor distinto al que conocieron los antiguos griegos: no se limita a la pérdida de bienes, salud, prestigio o seres queridos, sino que abarca ausencias tan vastas que apenas podemos nombrarlas. Este dolor es el precio de ser conscientes en una Tierra herida y en peligro. No solo es natural: es esencial para cualquier proceso de sanación colectiva. Al igual que en los organismos vivos, el dolor cumple una función: es una señal de alerta que llama a la acción reparadora. Por eso, el problema no está en sentirlo, sino en reprimirlo. Cuando tratamos de esquivarlo o anestesiarlo, cedemos ante la sensación de inutilidad. Desde una perspectiva sistémica, esto reduce los bucles de retroalimentación y bloquea la posibilidad de una respuesta efectiva.

“Este entorpecimiento de la respuesta a la condición del mundo es llamado entumecimiento psíquico. Robert J. Lifton, quien acuñó el término en su estudio de los sobrevivientes de Hiroshima, lo aplica ahora a toda la población, reconociendo cuánto nos afectan las amenazas actuales a la vida. Dado que el entumecimiento psíquico opera a nivel colectivo y personal, da origen a una lista de padecimientos culturales como la fragmentación y el aislamiento, pasatiempos evasivos, adicciones, violencia al azar, pasividad política, culpas y búsquedas de chivos expiatorios, desaparición de información, disminución de la capacidad intelectual, un sentido de impotencia y agotamiento.”

Joanna Macy

El ultra capitalismo fragmenta tanto la trama ecológica como la subjetiva, convirtiendo las experiencias vitales en “selfies” superficiales y los ecosistemas en residuos. La yuxtaposición de estas dos realidades visibiliza el entumecimiento psíquico que nos impide ver y actuar ante el problema.

Redes neuroholónicas modo on

Desde una perspectiva sistémica las representaciones de las redes neuronales de nuestro cerebro nos revelan un hallazgo clave: la mente humana no está aislada de la naturaleza. Por el contrario, se deja afectar por ella y, a su vez, la impregna, gracias a la dimensión subjetiva inherente a todo sistema abierto, por más primitivo que este sea. Este intercambio ocurre de manera constante en los circuitos de información y retroalimentación, orientando y modelando todas las relaciones.Renuentes al tecnofascismo y su scrolleo de manipulación y desguace de lo otro, podríamos rechazar cualquier tipo de propuesta que involucre la idea de una conciencia colectiva. Aún así es importante recordar que la auto-organización y reinvindicación genuina requiere de una consideración de la diversidad en sus partes en un juego dinámico, espontáneo e ilimitado. Un monolito de uniformidad no puede presentar inteligencia interna ni posibilidad de superación. El cambio holónico2 que se requiere no se trata de sacrificar singularidades sino que requiere la peculiaridad de cada parte y su punto de vista. Daría comienzo, casi imperceptiblemente, como una intención compartida, como un destino imaginado como común. Comenzaría a emerger en comportamientos inesperados, en miríadas3 de individuos que se reunirían, real o virtualmente, para reflexionar de lo que ocurre en sus vidas y en el mundo al dar un paso más allá de sus zonas de confort, en beneficio de la Tierra y otros seres. Formulando propuestas que integren y protejan a los seres involucrados en lugar de continuar extrayendo muestras, cerrar defensas y arremeter contra lo otro o lo distinto, sean animales, minerales o maneras de pensar diferentes.

“Concretamente, la destrucción del medio ambiente por el desarrollo industrial impide pensar este último como parte de un progreso lineal e indiscutible; es lo que básicamente nos recuerda la perspectiva abierta por el concepto de antropoceno, que renueva con otras categorías una crítica ya histórica y formulada desde muchas otras latitudes contra la operación colonial que recubre la noción de Progreso, insistiendo en la importancia de abarcar la cuestión social y ecológica en una escala marcada por las huellas de la actividad humana sobre la biósfera. Es lo que Silvia Rivera Cusicanqui recupera del pensamiento andino con la figura de Pachacuti.”

Marie Bardet, Hacer mundos con gestos

Este cambio holónico de conciencia nos demanda un desarrollo exponencial de nuestra inteligencia en todos sus niveles. Ante este panorama podemos elegir al menos dos posturas a tomar o considerar, una el negacionismo absoluto de la variedad y existencia de otros posibles modos de experimentar y vivir el mundo y sus presentes, u otra que se presenta disponible a conocer y convivir en vínculo recíproco con el ambiente y sus naturalezas diversas, adoptando una postura inclusiva aún en los detalles que parezcan más insignificantes y mínimos, como signo micropolítico de mutualismo, resiliencia y nanorebelión. No son necesarias acciones muy elocuentes ni espectaculares, con pasar un rato en silencio sin consumir ni preocuparte, atendiendo tu respiración y dejando que la vida haga lo que sabe. ¿Qué tan difícil puede ser?

Estas visiones nos llevarían a procesar y conectar con las demás sensibilidades de una forma más directa y empática, incluso sin proponérselo. Se trata de hallar maneras de ruptura invisible con lo convencional que opera “datificando” todo sin cesar, como manifestación del aparato tecno extractivista a través del cual el sistema nos oferta y controla, disfrazado de comunicación, sociabilidad, progreso o bienestar, basado indefectiblemente en un negacionismo climático instrumentalista ultra occidental.

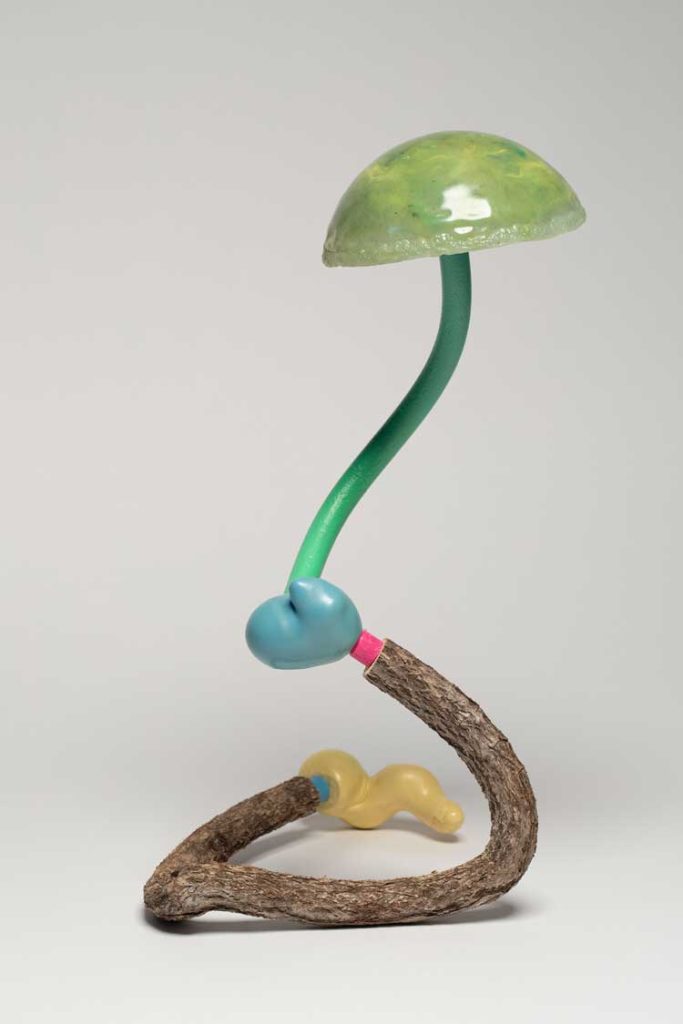

En este sentido, podemos leer en la obra de Anna Tsing su alusión a las “brechas del imperio” para designar los espacios de resistencia y creación que se forman en los márgenes del capitalismo global, allí donde las lógicas imperiales no consiguen imponerse por completo. Estas brechas no son vacíos, sino territorios de fricción y ensamblajes inesperados entre múltiples formas de vida, culturas y naturalezas. Tsing emplea la metáfora de la “fricción” para describir estas interacciones: un contacto que no es solo un choque, sino un proceso complejo, desigual y transformador, donde prácticas e ideas se reconfiguran mutuamente. En su texto Los hongos del fin del mundo, Tsing aborda estas brechas a través de la historia del matsutake, un hongo que prospera en bosques alterados por la acción humana. Este organismo se convierte en emblema de colaboración y supervivencia en un mundo marcado por el capitalismo y sus daños. Así, las brechas del imperio aparecen como lugares donde se revelan los límites y contradicciones del poder imperial y, al mismo tiempo, donde se gestan alternativas, imaginarios y formas de organización con potencial poscapitalista. Esa funga y su especie nos pueden enseñar y mostrar ciclos y eventos muy significativos para nuestra realidad actual, en cuanto a su capacidad de resiliencia y permanencia ecosistémica, estableciendo nexos de armonía y regeneración con su entorno.

El hongo matsutake: una metáfora de la vida que se teje en las “brechas del imperio”. Su red subterránea, el micelio, nos enseña sobre la resiliencia y la colaboración en ecosistemas alterados, inspirando un pensamiento interconectado más allá de las lógicas del capital.

Este margen visto como horizonte se enlaza como panorama con un remestizaje ecofeminista y extrahumanista (en el sentido de ampliar o incrementar nuestras capacidades humanistas, o lo que nos pudo traer hasta este punto evolutivo humano en un contexto geológico terrestre adverso desde siempre), una ética de la no-violencia (en el sentido que propone Judith Butler) y un paradigma que entienda y justifique el continuo naturaleza–cultura–naturaleza como sistema de vida viable para un futuro posible en coexistencia vital con lo ecosistémico. Y en esos términos se trata de reconocer y hacer surgir una ecosofía4 periférica, que valore el surgimiento y la potencia de las micropolíticas disidentes y su tejido simpoiético5, capaces de abrir y sostener mundos más allá de las lógicas y poderes hegemónicos, siendo conscientes de que la vida surge, se adapta y se expande al filo del caos y la incertidumbre constante. Esto no conlleva un colapso para todo lo viviente, sino que, por el contrario, puede continuar accionando colaborativamente en el marco de una reciprocidad que nace de la experiencia de lo compartido.

Esas raras tribus nuevas (Esperando nacer)

¿Cómo podemos relacionar lo anterior con el paralelismo ecocida ultracapitalista y su afán de fragmentar la biodiversidad del planeta junto a la diversidad de seres, de pensamientos, ideologías y géneros existentes? Esto se relaciona de forma directa, y de hecho es uno de los ejes más potentes del pensamiento eco-queer cuando lo consideramos en el cruce con las perspectivas ambientales y ecosóficas. El paralelismo que aquí se señala —entre la fragmentación ecocida de la biodiversidad nativa y la fragmentación político-cultural de la diversidad de pensamiento, ideologías y géneros— no es casual: ambas responden a lógicas estructurales comunes del ultra capitalismo globalizado.

Bajo sus principios de extracción y homogeneización, el ultra capitalismo ecocida funciona bajo la idea de que todo debe ser recursos y mercancía. En lo ecológico, esto significa convertir ecosistemas únicos en su complejidad en monocultivos o zonas de extracción (deforestación, agroindustria, minería). En lo social, convierte la multiplicidad de subjetividades en perfiles de consumo, datos y categorías de mercado. El resultado es la pérdida de resiliencia tanto en la biosfera como en las esferas culturales y sociopolíticas. Lo diverso, que sostiene la vida, es erosionado y desintegrado.

Paralelismo de la fragmentación

El mismo mecanismo que destruye selvas, montes o arrecifes, divide y estandariza el pensamiento y los cuerpos:

| Ecología | Cultura y Género |

| Pérdida de biodiversidad (especies, genes, ecosistemas) | Pérdida de diversidad epistemológica y de modos de vida |

| Monocultivos y uniformidad genética | Uniformización ideológica y cultural |

| Exterminio de especies “no productivas” | Marginalización de identidades “no normativas” |

| Redes tróficas interrumpidas | Redes sociales y afectivas precarizadas |

Es así como lo eco-queer se nos ofrece como alternativa de resiliencia sensible y posible. El pensamiento eco-queer opera contra esta doble fragmentación porque niega la pureza y la homogeneidad: celebra la mezcla, lo mestizo, lo insurrecto. Defiende la interdependencia: reconoce que lo diverso es lo que sostiene la vida y la cultura. Practica el extrañamiento6 como evidencia del maltrato hegemónico normalizado, hace visibles los mecanismos que naturalizan la destrucción, volviendo raro lo que el capitalismo presenta como inevitable o normal.

Desde la dimensión ecosófica propuesta por Félix Guattari, la degradación ambiental, la crisis social y el empobrecimiento de la subjetividad son el mismo problema, visto en tres planos distintos. El ultracapitalismo fragmenta tanto la trama ecológica como la trama simbólica que nos permite imaginar otras formas de existencia. La ecosofía queer propondría lo opuesto: restaurar la complejidad, reactivar conexiones entre especies y entre ideas. Cultivar lo irreductible, proteger aquello que no puede simplificarse a datos, etiquetas o commodities. Practicar el cuidado situado a través de alianzas multiespecies, actos de resistencia comunitaria y eventos de experimentación cultural.

Desde la novísima publicación del texto Tecnologías feministas: tramas para la resistencia desde el sur latinoamericano, llevado a cabo por Natalia Fischetti y Andrea Torrano —de lectura sumamente recomendable y urgente (el libro puede descargarse de forma gratuita desde la Biblioteca Virtual CLACSO)— podemos seguir reflexionando:

“En esta narrativa de la tecnociencia, les constructores de mundos somos un conjunto de humanes y no humanes (artefactos, demás animales, materialidades orgánicas e inorgánicas, entidades espirituales), porque ni objetos ni cuerpos preexisten aisladamente, sino que son diferenciables. Sus fronteras son visibles, aunque dinámicas y porosas, a partir de las mismas relaciones en las que se entraman y de las conexiones que propician. Una tecnociencia situada, ya que: ‘Nadie vive en todas partes; todo el mundo vive en algún lugar. Nada está conectado a todo, todo está conectado a algo’.

Donna Haraway

Donna Haraway y el compost como respuesta y horizonte

Tomando la postura de Donna Haraway, filósofa y referente teórica del pensamiento queer, a quien volveremos a mencionar, el ultracapitalismo funciona como un “descomponedor tóxico” que fragmenta para dominar, mientras que el compost eco-queer descompone para recomponer. Uno degrada la vida; el otro usa la transformación y la mezcla como actos de cuidado. Además, podemos señalar o identificar una demanda actual de un proceso de compostaje y reformulación de instituciones del arte y la cultura que logren redundar en la apertura y articulación de nuevas formas comunitarias. Estas cuestionan el statu quo de ultraderecha con su misoginia, su heteronormatividad patriarcal, estabilizadora o canceladora de lo diferente, para así revitalizar un estrato ambiental de lo social y de lo eco sensible que se encuentra entumecido y gravemente amenazado.

Es en este sentido que los procesos perceptivos y sensibles de lo cotidiano son la materialidad viva mediante la cual los próximos tiempos nos traerán, desde su autopresentación o metamorfosis, las otras formas en las que el ambiente y sus naturalezas están respondiendo a esta última avanzada ultra patriarcal antes de su derrumbe definitivo. Con toda su sabiduría de ciclos y siglos que saben gestar y evolucionar desde el repliegue y su poiesis7 infinita, sin lentes ni robots que los o nos asedien. ¿Qué condiciones de producción y/o consumo capitalista puede boicotear un activismo producido desde la transmedialidad de lo íntimo como hecho estético posthumano tecnoutópico? Este tipo de activismo podría colaborar en el cambio de epistemologías y sentidos del mundo, cuestionando los paradigmas obsoletos como el antropocéntrico y/o heteronormativo. Urge propiciar una insurgencia de lo replegado o desplazado, como parte de un ciclo vital mayor, dando lugar y permiso a que pueda surgir una pausa orgánica, ociosa, inhóspita, y por todo ello fértil. Una consideración dedicada a la lentitud y sus formas como fuente de conocimiento y de confianza en el entorno, en tiempos en que nuestra “cooltura” occidental empuja por resultados inmediatos, ritmos productivistas y vínculos persecutorios.

Cultura de la Composta: Pensamiento Eco-Queer, Alianzas Ecosóficas y Estética del Extrañamiento

Retomando la postura de Donna Haraway y la figura del compost, podemos sumar la noción de ostranenie (extrañamiento). La introducción del término —proveniente del formalismo ruso (Viktor Shklovsky)— potencia el marco eco-queer como estrategia crítica y sensible para desnaturalizar las normas de percepción asumidas o aprendidas, tanto de los cuerpos como de las naturalezas. El pensamiento eco-queer no busca trascender lo humano, sino compostarlo junto a hongos, caracoles, retazos, semillas, memorias y deseos. En este sentido, el eco-queer no ofrece respuestas, ni definiciones, sino formas de escucha, de cuidado y de atenta desobediencia.

Lo eco-queer como disidencia vital y ecológica: el acto de volver extraña la percepción de lo habitual. No construye genealogías, sino micelios8: redes opacas, comunales, afectivas. El pensamiento micelial nos permite imaginar el deseo como un sistema subterráneo, rizomático, en el que la orientación importa menos que la conexión.

Las redes de hongos ofrecen una imagen potente para pensar el deseo como un sistema ecológico: no se ven, pero se afectan. Es comunal, pero no homogénea. Descompone y transforma lo que la cultura normatizada desplaza, cancela y desecha.

En este ensayo, lo eco-queer es tomado como una ecosofía afectiva del extrañamiento: nos descentra, nos enrarece y rompe las rutinas perceptivas con las que leemos los cuerpos, los territorios y sus interacciones en lo biótico y en lo diario. Inspirada en esta visión, la filósofa Donna Haraway propone en su texto Seguir con el problema una ética del compost: no una superación, sino una mezcla continua de cuerpos y memorias. En su propuesta, los humanos no “habitan la naturaleza”, sino que devienen con otros (plantas, bacterias, hongos, tecnologías). Haraway, al hablar de “hacer parientes” (making kin), retoma esta perspectiva desde un feminismo materialista y narrativo: se trata de componer otras formas de vida y narrativas posibles, no por vías lineales o identitarias, sino a través del hibridaje y compostaje de historias, cuerpos y tecnologías. Compostar, en este contexto, es aprender a nacer, devenir y morir con otros, como práctica vital, ética y estética.

Frente a la normalización de la postura del greenwashing o lavado verde (quienes ven a la naturaleza como “madre” pura, reproductiva y pasiva, o lo que es peor, como un recurso para extraer sin límite), lo eco-queer propone un modelo de alianza multiespecie y afectiva, donde cuerpos humanos y no humanos se entrelazan en flujos, fluidos, simbiosis y compostajes continuos.

En el corazón de lo queer no hay una identidad fija, sino una búsqueda y exploración permanente. No se trata de reclamar un lugar dentro del sistema, sino de cuestionar y volver extraño ese sistema, desarmar su lógica desde adentro. En ese sentido, lo eco-queer no emerge solamente como una práctica crítica de lo dado como viviente, sino que propone una desobediencia vital frente a las taxonomías del cuerpo, el deseo y la naturaleza que sustentan al capitalismo heterosis normativo y extractivista. En este sentido, el pensamiento eco-queer busca desnaturalizar la idea misma de “naturaleza” como campo cerrado, binario y jerárquico establecido desde las bases del pensamiento de la modernidad/colonialidad.Como alternativa, la postura queer aparece como un cuestionamiento del concepto de identidad, la política y la subjetividad, proponiendo la apertura y movilización de nuevas posturas para asumir la realidad en términos de transformación político-social. Desde la teoría queer (especialmente desde los años 90 con autoras y autores como Judith Butler, Eve Kosofsky Sedgwick o José Esteban Muñoz), lo queer se entiende como una posición política y epistemológica disidente; un rechazo a las normas heterocisnormativas pero también a las normatividades dentro del propio movimiento LGTB+, una postura de compromiso con la fluidez, la ambigüedad y la transformación constante. Lo que formula es una deconstrucción identitaria como condición y devenir: no se trata de reclamar una categoría, sino de cuestionar la lógica misma de las categorías. De este modo, el pensamiento eco-queer surge como un cruce entre los estudios queer, la ecología política y las humanidades ambientales. No se limita a incluir “personas LGTB+ en la ecología”, sino que propone una relectura radical de las relaciones entre cuerpos, naturalezas, afectos y sistemas de vida desde una epistemología disidente.

Humanidades ambientales y el arte de volver extraño lo habitual

Como marco teórico de análisis y debate se distingue la perspectiva propiciada por los estudios en humanidades ambientales, los cuales ofrecen un campo de exploración donde convergen la filosofía, la ciencia, el arte, la tecnología y sus medios, y los estudios culturales para pensar lo viviente más allá de la lógica antropocéntrica. Estos enfoques integrados emergen como respuesta a las crisis climáticas y civilizatorias que habitamos. Frente a la narrativa heroica del “salvar el planeta”, las humanidades ambientales proponen habitar el desastre con sensibilidad, con afecto, con deseo y, a la vez, con una actitud crítica y epistémicamente preparada para asumir los debates y desafíos que nos esperan de cara al comienzo de esta cuarta revolución industrial. En ella, las múltiples crisis ecológicas no pueden concebirse como fenómenos independientes, sino como manifestaciones de un entramado complejo forjado en base al desarrollo de la modernidad/colonialidad.

Las iniciativas de insurrección sensible que puedan ser gestadas en este marco plantean un modo eco relacional situado de existir y pensar desde nuestra latinoamericanidad. No como redención, sino como reverberación situada. Como propone Mel Y. Chen en su texto Animacies: Biopolítica, Importancia Racial y Afecto Queer, no se trata de animar lo muerto, sino de atender a lo que ya vibra en lo que creíamos inerte. En ese sentido y junto al planteo eco-queer, se trata de volver extraña la naturaleza para dejar de verla como fondo pasivo, como “lo dado a conocer por el sujeto moderno”. Volver extraño al cuerpo sería sacarlo de la transparencia heteronormada, y descubrirlo como una interfaz vibrante, porosa y mutante. Un ejemplo de esto pueden ser los gestos artísticos que compostan materiales, géneros y lenguajes artísticos: instalaciones con desechos, performances de simbiosis, escrituras encarnadas que mezclan ficción especulativa y afectividad animal. Todo esto interrumpe el sentido común de lo viviente, creando zonas de indeterminación fértil e indispensable.En este marco es que surgen prácticas artísticas eco-queer que se articulan a través de biomateriales, performances multiespecie y tecnologías afectivas. El cuerpo ya no es tomado como un límite, sino como una superficie de agencias y afectos por donde circulan tierra, químicos, agua, calor, residuos. El arte puede dejar de interpelar, manipular y/o representar la naturaleza para volverse modo de co-habitación y creación experimental y testimonial de lo viviente y sus procesos visibles e invisibles. El arte y el pensamiento eco-queer tienen ese poder de cultivar el gesto de extrañamiento como posibilidad de percepción inédita y distópica. Como diría Shklovsky, se trata de “hacer visible la estructura del mundo”, de ralentizar o transformar nuestros medios de percepción y sensibilidad para reencontrarnos con lo real a través de lo que consideramos raro o extraño.

Ética del vestigio y sensibilidad compostada

En lugar de proponer salvaciones, lo eco-queer propone habitar los restos. Habitar el desastre desde una ética del residuo, del afecto, del desvío. Es una política sin centro, sin pureza ni futuro garantizado. Es una disposición afectiva, crítica y situada. Un modo de estar en el mundo desde lo precario, la porosidad, lo no redimido, los sedimentos del fin de una era. Nos propone una ética del residuo: a partir de su resignificación, lo que no sirve y sigue existiendo a su pesar puede pensarse como una nueva versión de sí. El extrañamiento aquí no es un lujo estético, sino una táctica de resistencia sensible. Al desnaturalizar lo cotidiano —la sexualidad, el paisaje, el alimento, el cuerpo— se abre un espacio de indisciplina, donde pensar y sentir ya no están separados, y donde lo vivo ya no se reduce a lo útil ni a lo visible o capitalizable.

Lámparas de vida residual. Arte y ecología se entrelazan en Lampshare de Mika Rottenberg. Un artefacto de plástico reciclado sostiene una planta viva, oscilando entre lo funcional y lo irónico. Una forma de resignificar el desecho y recordarnos que la vida siempre encuentra la manera de germinar, incluso en los márgenes de lo artificial.

Podríamos adoptar una afectividad decidida para nuestros gestos cotidianos, con nosotros mismos en principio como ejercicio, para que se disemine en los raros transcursos del después. Libres de aciertos y tropiezos, poder sentir que al menos seguimos aquí, respirando juntxs sobre un mismo planeta. Estos gestos y sus semilleros de mundos pueden despertar o evocar atmósferas inesperadas que repercutan amablemente en nuestro entorno y en aquellos seres que conviven allí con nosotros. No sería un enamorarse de la vida, como frase hecha y rebatida, sino extrañarse cada día de ella, mirarla y sostenerla en lo distinta que puede ser, sabiendo que toda nuestra biología y sus sistemas persisten interconectados con los ecosistemas terrestres, y siguen avanzando hacia un futuro siempre inédito, tan irrefrenable y singular como extraño y diverso.

- Tecnoceno: Un término utilizado para describir la era geológica actual, en la que el impacto de la tecnología humana se ha convertido en una fuerza decisiva que moldea la Tierra y sus ecosistemas.

↩︎ - Holónico: Relativo a un “holón”, que es una entidad que es a la vez un todo y una parte. En este contexto, se refiere a sistemas donde las partes mantienen su individualidad mientras forman parte de un sistema mayor.

↩︎ - Miríadas: Del griego myrias, que significa “diez mil”. En este contexto, se usa para referirse a una cantidad inmensa e indefinida, sugiriendo un número incontable de personas que se reúnen de forma espontánea para un propósito común. ↩︎

- Ecosofía: Término acuñado por el filósofo Félix Guattari (1992), que integra tres dimensiones inseparables: la ecología ambiental, la ecología social y la ecología mental. La perspectiva ecosófica busca superar las divisiones entre naturaleza, sociedad y subjetividad, proponiendo una mirada compleja, ética y afectiva de la vida en común.

↩︎ - Simpoiético: Concepto derivado del griego sympoiesis (“hacer-con”) y desarrollado por la filósofa Donna Haraway. A diferencia de un sistema que se crea a sí mismo, el simpoiético se refiere a un proceso colectivo y cooperativo donde múltiples agentes (humanos y no humanos) participan en la creación continua de sistemas y significados. Se produce siempre en interrelación e interdependencia. ↩︎

- Extrañamiento (Ostranenie): Concepto del formalismo ruso (Viktor Shklovsky) que describe el acto de hacer que algo familiar parezca extraño para que se perciba de una manera nueva y más profunda. Es una estrategia para romper con la percepción automática y habitual. ↩︎

- Poiesis: Del griego poiein, “hacer” o “crear”. En este contexto, no se refiere a la creación artística tradicional, sino al proceso constante y natural de creación y regeneración que ocurre en el mundo. El término se usa para describir el potencial inherente a la vida para crear nuevas formas y significados, incluso en condiciones de repliegue o incertidumbre.

↩︎ - Micelio: Red subterránea y filamentosa que constituye el aparato vegetativo de un hongo. En este texto, se usa como metáfora para describir redes descentralizadas, interdependientes y comunitarias que no tienen un centro único.

↩︎